中国画道贵在写意。为舟以江楫,渡情思之河,绘人生之清晖。习丹青者,渐入真善美之境,运笔时万虑皆澄,观画时神气俱静。此非仅技艺之事,实为涤尘养志之道。

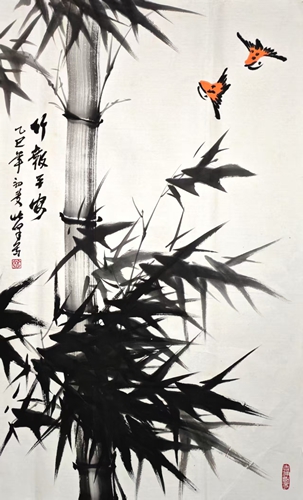

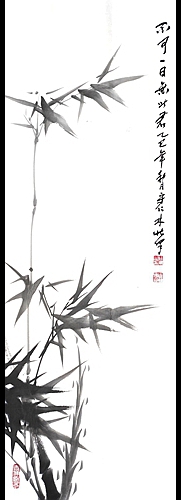

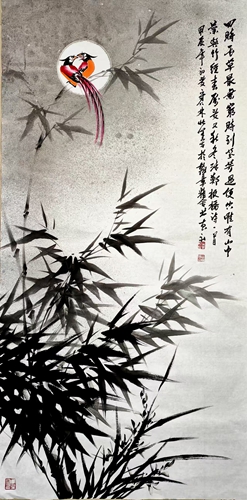

立身竹海,方悟古人何以喻竹为君子。不效松柏孤峙云表,不仿杨柳袅娜依人,独以连天碧浪示生命之磅礴。夕晖斜照,万竿成笔,在天地素绢上勾勒疏影——自然不假丹青手,自成绝调。归时衣袂沁冷翠,耳畔犹存漱玉声,此乃城市樊笼永难摹写的天籁诗篇。

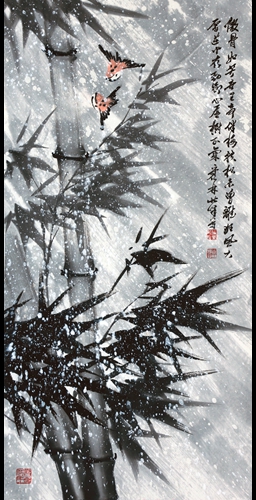

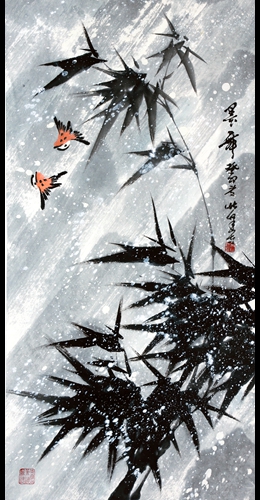

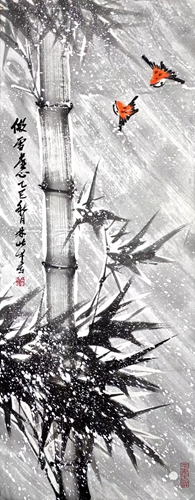

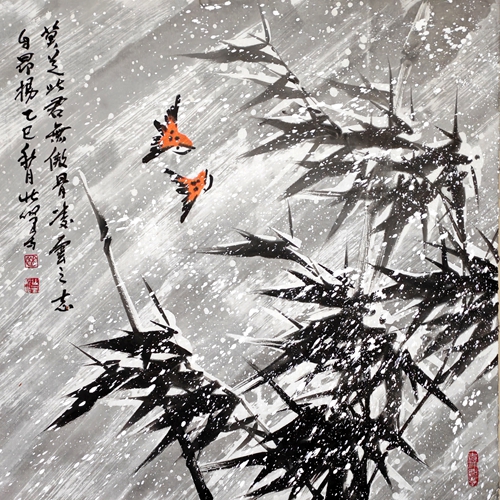

深秋万物萧疏,唯见修篁抱青而立。风雪过境,竹语如磬,似说坚韧传奇。狂飚至则俯身若揖,厚雪覆则垂首如思。这般能屈能伸的智慧,使它成为东方哲思的活态注解。在华夏文明长河中,竹以独特的生命语法,书写“刚柔并济”的永恒章句。

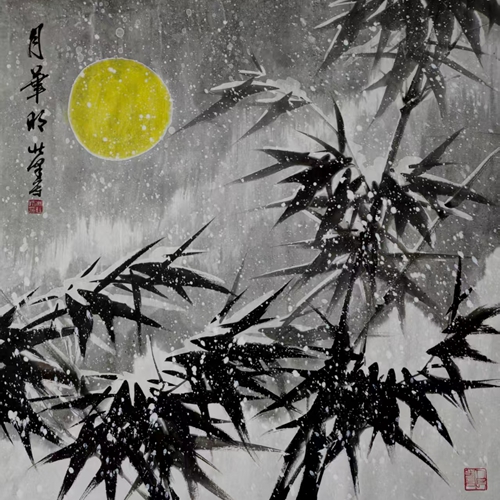

风雪砺刃,寰宇苍茫。瘦骨琅玕卓立混沌,犹持翠色,不改清姿。烈风撕扯青绡衣,难碎铮铮铁骨;重雪压弯碧玉簪,不折落落襟怀。虚怀若谷,纳风雪雷霆为清商;劲节凌霄,化苦难沧桑作勋章。

墨池千年漾竹魂。文人爱其“未破土时已有节,及参云际尚虚心”的谦德,更敬“千磨万击犹坚劲,任尔东西南北风”的傲骨。根须深扎冻土,将寒苦酿作生长醴泉;枝节分明如契,在摇曳中展从容气度。暴雨如注时,若甲士执戈,任银鞭抽打,犹以叶刃劈开混沌;寒霜覆顶际,似隐者观弈,将冷冽凝作叶尖清露,倒映乾坤朗朗。

画者笔底,竹非草木,实为精神图腾。墨色氤氲间,可见风雪与生命的博弈。以斑驳为纹章,以曲直为言语,诠释“宁折不弯”的东方气韵。侧耳细听,或闻竹管空腔鸣千古清音——不疾不徐,不卑不亢,因其魂魄早超寒暑,共天地同息。

狼毫饱饮松烟墨,铁线描勾勒铮铮竹节,忽转飞白笔意,任北风在宣纸上刻出裂冰纹。侧锋横扫处,墨韵淋漓——浓时若青铜剑脊凝寒光,淡处似冰棱折射月华。最见功力是那承雪竹梢,逆锋颤笔而上,每一顿挫皆似闻碎玉声。收笔时,砚池竟结薄霜如镜。

竹始终参与塑造华夏文明基因。既是筑室制器的材料,又是托物言志的载体;既满足实用之需,又臻审美之境。当世浮华躁动,竹仍从容生长——经年春笋,累岁成林,为疾驰的时代立定锚点。读懂竹的语言,或可破译中国文化密码:那虚实相生、柔刚互济的永恒智慧。

(责任编辑/刘川波)

|