笔墨间的传承与新生——杨松兴的艺术研习之路

2025-08-12 15:50 来源:中国国情网

在中国画的长河里,传承与创新始终是流淌的双脉。杨松兴的习画历程,恰如一次循着文脉的远行,从对张大千绘画艺术的痴迷深耕,到追随何海霞、梁树年等一脉宗师的笔墨精髓,再到在卢禹舜指导下开辟专属艺术疆域,他的每一步都印刻着对传统的敬畏与对创新的执着。

溯源:在大千世界里扎根传统

对杨松兴而言,张大千的绘画是叩开艺术之门的钥匙。这位横跨传统与现代的画坛巨匠,从工笔重彩到简笔写意,从山水楼阁到花鸟鱼虫,无一不精,尤其泼墨泼彩技法,更是将中国画的抒情性与视觉张力推向新境。杨松兴深知,研习前人艺术不能止于皮毛,需钻进笔墨深处。

他先是沉潜于张大千的传统山水,临摹《庐山图》《长江万里图》等鸿篇巨制,琢磨其线条的刚柔相济、皴法的层层递进。山石的勾勒如何体现骨力,云气的晕染如何传递灵动,树法的穿插如何兼顾姿态与气势,每一个细节都反复推敲。而后,他聚焦张大千晚年的泼墨泼彩,探究墨与彩在宣纸上的交融机理——墨的浓淡干湿如何与色彩的冷暖明暗呼应,如何在“泼”的随性中暗藏“写”的法度,让画面既有自然流淌的韵致,又不失中国画的精神内核。这种从工致到写意、从具象到抽象的研读,让他触摸到传统笔墨“外师造化,中得心源”的本质。

进阶:在一脉相承中夯实根基

艺术的传承从来不是单线的延续,而是在宗师的脉络中博采众长。何海霞作为张大千的弟子,将老师的雄奇气象与北方山水的厚重雄浑相结合,画面兼具磅礴气势与细腻刻画;梁树年则以“树石精神”见长,笔墨苍劲老辣,尽显文人画的风骨。杨松兴追随两位大家的艺术轨迹,是对张大千体系的进一步深化与拓展。

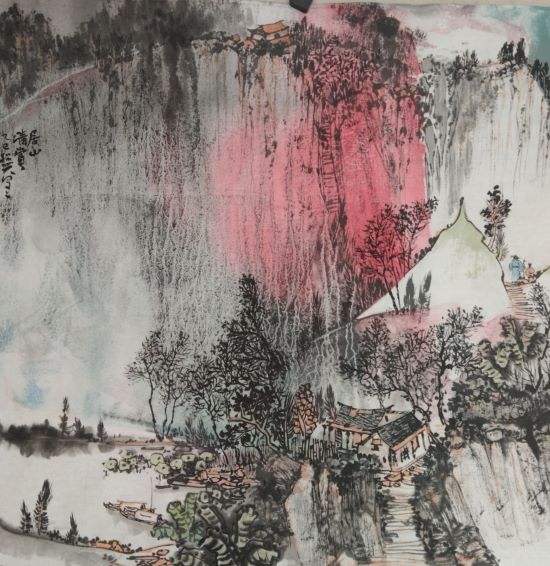

他学何海霞的“重气势”,在构图上追求开合聚散的张力,让山水既有“咫尺千里”的空间感,又有“登山则情满于山”的感染力。画中主峰的巍峨、支流的蜿蜒、屋宇的点缀,都在整体气势中各安其位,如交响乐般层次分明。他又取梁树年的“重骨力”,锤炼笔墨的质感,让每一笔都带着岁月沉淀的厚重。画松则挺拔如剑,画石则刚硬似铁,线条中透着股不屈的劲儿,那是文人画家特有的精神气节。

在这个过程中,杨松兴逐渐明白,传承不是复制,而是在理解前人笔墨语言背后的审美逻辑后,转化为自己的表达能力。他将张大千的灵动、何海霞的雄浑、梁树年的苍劲熔于一炉,笔下的山水开始有了兼具多元特质的雏形。

新生:在名师指引下开辟疆土

艺术的至高境界是“自成一格”,而这需要在传统积累的基础上,找到与时代精神相契合的表达方式。卢禹舜作为当代画坛的领军人物,以“大山水”理念突破地域与题材的限制,将哲学思考与自然观照融入画面,赋予中国画更广阔的精神维度。在他的指导下,杨松兴迎来了艺术的蜕变。

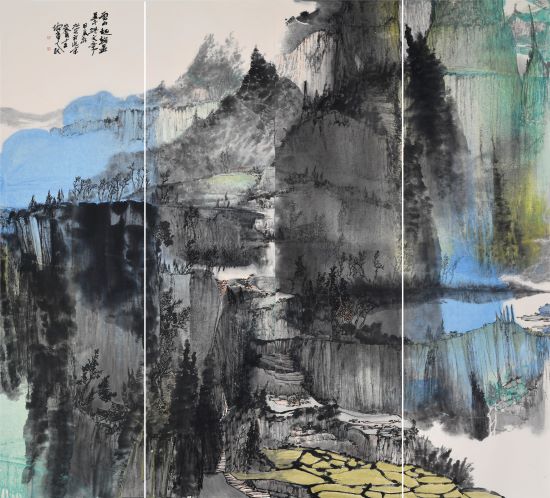

卢禹舜引导他跳出“就技法论技法”的局限,从更宏大的视角审视绘画——山水不仅是自然景观的再现,更是画家内心世界的映射,是对宇宙、生命、时代的思考。杨松兴开始将个人的生命体验与对当下社会的感悟注入笔端:他画都市边缘的山水,让传统笔墨与现代生活场景对话;他画四季的轮回,在春华秋实中寄托对自然规律的敬畏;他的泼墨泼彩不再局限于形式探索,而是成为情感的直接抒发,墨色的交融里有人生的起伏,色彩的碰撞中是时代的脉动。

此时的他,笔墨仍带着传统的基因——线条的韵律、墨色的层次、意境的营造,都能看到张大千、何海霞、梁树年的影子,但画面传递的气息已全然不同。那是属于这个时代的从容与张力,是传统笔墨在当代语境下的自然生长。

回响:为华夏美术铺展锦绣

杨松兴的艺术之路,是当代中国画者研习历程的缩影。他不回避传统,因为深知传统是艺术的根;他不畏惧创新,因为明白创新是艺术的魂。从对张大千的深度研读,到在一脉相承中夯实根基,再到在名师指引下开辟新境,他用朴实的笔墨实践证明:真正的艺术研习,是让传统在当下“活”起来,让笔墨既承载历史的厚重,又传递时代的心声。

如今,他的画在画坛赢得认可,并非因标新立异的噱头,而是因其作品中那份对传统的真诚与对创新的笃定。这锦绣篇章的铺写,无关宏大叙事,只在每一笔、每一划的坚守与突破中——那是一个画者对华夏美术最朴实的致敬,也是最动人的贡献。

(图文:宋金 编辑:Elva)

(图文:宋金 编辑:Elva)

相关阅读